技術検証

技術検証

技術的課題に対する検討方法 (実施機関 財団法人 土木研究センター)

箱型擁壁の技術的課題は、以下に示す3手法を用いて検討した。

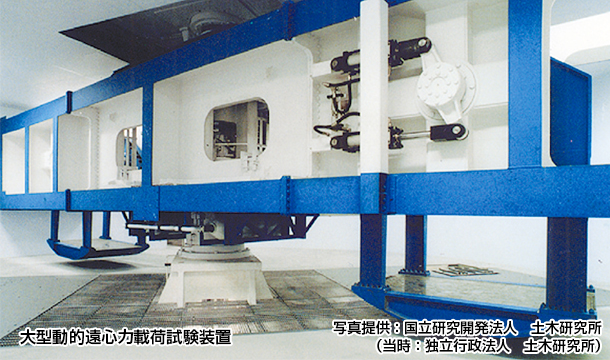

①遠心載荷振動実験

②二次元動的弾塑性FEM解析

③二次元静的弾塑性FEM解析

以下の表に検討課題に対する検討手法およびその目的について示す。

検討課題に対する検討手法一覧

| 検討課題 | 検討手法 | 検討項目 | |

|---|---|---|---|

| a ) 耐震性 | ①地震時の安定性と変形特性 | 遠心実験 | 崩壊発生の有無、加振中・後の箱体変位。 |

| 動的解析 | 箱体変位。 | ||

| b ) 設計法 | ②破壊モードの検討 | 遠心実験 |

破壊形状。 |

| 動的解析 | |||

| ③施工くさび法を用いたもたれ擁壁設計法の適用性 | 遠心実験 |

破壊形状。また、設計上の限界擁壁高さは、実験・解析と比較して安全側かを確認。 | |

| 動的解析 | |||

| ④粘着力cを見込んだ設計法 | 遠心実験 |

室内土質試験等から決定した地盤定数による設計計算と実験・解析結果を比較し、設計上cを考慮する事が適切がを検討。 | |

| 動的解析 | |||

| ⑤設計水平震度のレベル設定 | 遠心実験 |

背面作用土圧。また、設定震度で設計された限界擁壁高さが実験・解析と比較して安全側か。 | |

| 動的解析 | |||

| ⑥安定検討に用いる底盤幅Bの検討 | 遠心実験 |

設計で想定する底盤幅Bから破壊形状(くさび形状)が発達するかを確認。 | |

| c ) 対策工法 | ⑦ジオテキスタイル組合せによる耐震性向上効果 | 遠心実験 |

ジオテキスタイルの有無で安定性や変形抑制がどの程度向上するかを実験・解析で確認。 |

| 動的解析 | |||

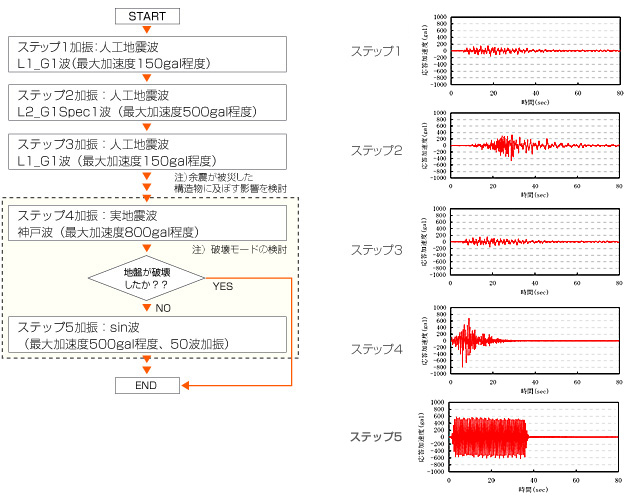

振動実験の加振ステップ

検討結果のまとめ

| 検討課題 | 検討手法 | 検討結果 | |

|---|---|---|---|

| a ) 耐震性 | ①地震時の安定性と変形特性 | 遠心実験 | 箱型擁壁は地震時に想定される荷重に対して、崩壊に対する安定性を有し過大な変形も生じない、十分な地震時の安定性と変形特性を有することが確認された。 |

| 動的解析 | |||

| b ) 設計法 | ②破壊モードの検討 | 遠心実験 |

豊浦砂では、箱型擁壁の崩壊の際には、最下段箱体背面を通る直線状のすべりが背面土に発達し、これは施行くさび法で想定される破壊モードと類似である事がわかった。 |

| 動的解析 | |||

| ③施工くさび法を用いたもたれ擁壁設計法の適用性 | 遠心実験 |

実験の直線状のすべり形状は試行くさび法で想定される破壊モードと同様であり、また、もたれ擁壁設計法を準用した箱型擁壁設計法は実験と比較して安全側の計算結果を与えるなど、その適用性は高い。 | |

| 動的解析 | |||

| ④粘着力cを見込んだ設計法 | 遠心実験 |

背面土の粘着力cを設計上考慮することはある程度妥当であると判断される。ただし、粘着力cを過大に見込むと背面土圧がほとんど作用せず危険側の判断となるため、その取り扱いには注意が必要である。 | |

| 動的解析 | |||

| ⑤設計水平震度のレベル設定 | 遠心実験 |

箱型擁壁設計法では、擁壁工指針に準拠して設計水平震度を設定(Kh=0.1~0.2程度)しているが、その値は妥当と判断される。 | |

| 動的解析 | |||

| ⑥安定検討に用いる底盤幅Bの検討 | 遠心実験 |

箱型擁壁の破壊モードから検証すると、底盤幅Bは見直しが必要と考えられる。 | |

| c ) 対策工法 | ⑦ジオテキスタイル組合せによる耐震性向上効果 | 遠心実験 |

遠心実験では、ジオテキスタイルの敷設により、地震時安定性は著しく増加した。また、解析では一割程度の変形抑制効果が認められた。 |

| 動的解析 | |||

今後も多くの課題に取組み、より合理的で経済的な、箱型擁壁の設計・施工方法にフィードバックしていきたいと考えています。

| 上記内容の詳細は下記報告書(有料) | 報告書概要版をご希望の方は カタログとともに送付いたします。(無料) |

|

|

| 「箱型擁壁」

耐震性技術検討委員会報告書 財団法人 土木研究センター |

「箱型擁壁」

耐震性技術検討委員会

報告書概要版

財団法人 土木研究センター |